アメリカのためのアジア主義。合理的思考の極みを堪能しよう

今日もトランプは元気いっぱいだ。ゼレンスキーを独裁者呼ばわりしたかと思いきや、翌週には「そんなこと言ってない」と言ったり不規則な発言が目立つ。ヨーロッパの戦争の支援はヨーロッパに任せて、もっと別の仕事に専念したいという思惑が見え隠れする。

タイトル:アジア・ファースト 新・アメリカの軍事戦略

著者:エルブリッジ・A・コルビー(訳者:奥山真志)

出版社:文春新書

出版日:2024年10月20日

ページ数:202ページ

ウクライナよりも大事な「別の仕事」?

では、”別の仕事”とはなにか。その答えが書かれているのが本日紹介する本「アジア・ファースト 新・アメリカの軍事戦略」である。

著者はエルブリッジ・コルビー。第一次トランプ政権で国防総省次官を務め、現政権でもメンバー入りが取り沙汰されている戦略研究家だ。

タイトルにある通り、アジアの軍事戦略に焦点を当てたこの本だが、ここで使われている「アジア・ファースト」はトランプがしばしば発言する「アメリカ・ファースト(アメリカ第一主義)」とは全く違う。「防衛のフロント・ライン(最前線)はアジア」と言った方がより適切だと思った。

コルビーの拒否戦略

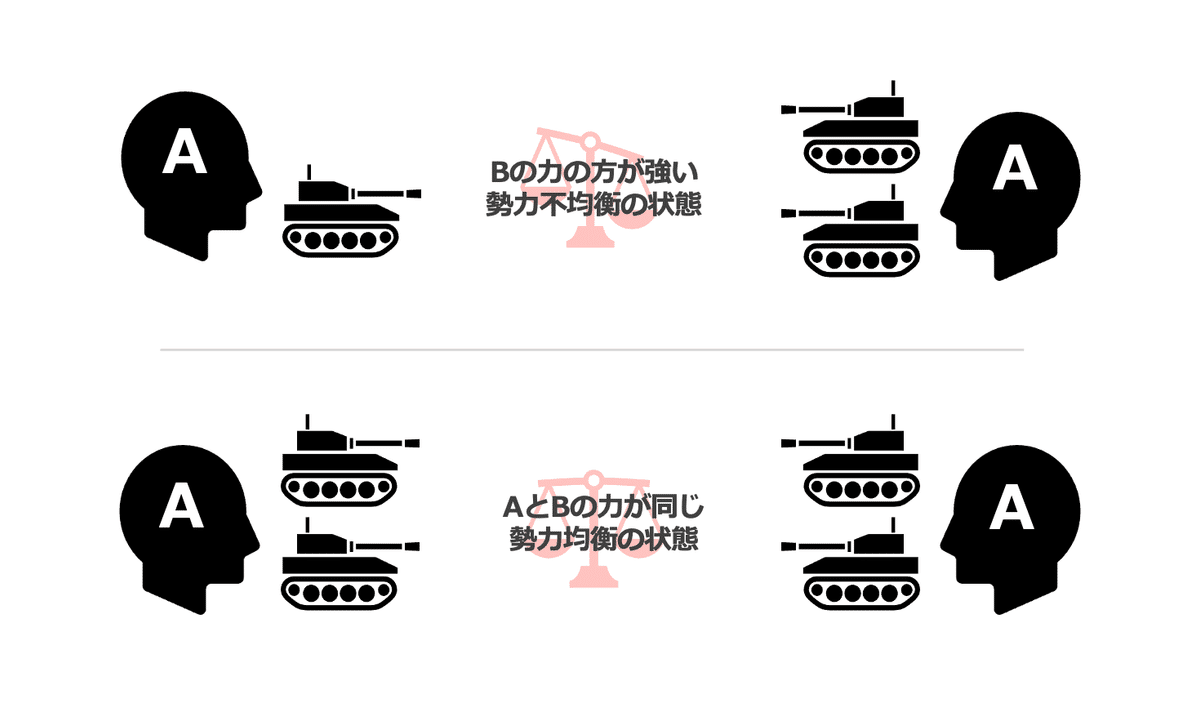

勢力均衡(バランス・オブ・パワー)という考え方がある。A国とB国という国があった時、A国の軍事力がB国の10倍であれば、A国はいつでもB国に戦争をしかけることができる。だが、もしA国とB国の軍事力が同等である場合、A国が実力行使に出る可能性は低くなる。お互いがお互いに銃を突きつけ合うことによって平和な状態が実現するという考え方だ。

コルビーは、中国の台頭が勢力均衡を脅かしつつあることを指摘する。アジアのGDPの50〜60%を中国が占めており、「偉大なる中華民族の復興」を掲げる習近平はその勢いを止める気はない。

台湾有事も取り沙汰される中、中国という覇権国家が世界地図を真っ赤に染めていくことはアメリカの国益にそぐわない。日本は侵略の標的になるような所に位置しているのに、防衛力の強化をどこまで真剣に考えているのか。この考えのベースとなっているのが、彼が提唱する「拒否戦略(Strategy of Denial)」である。

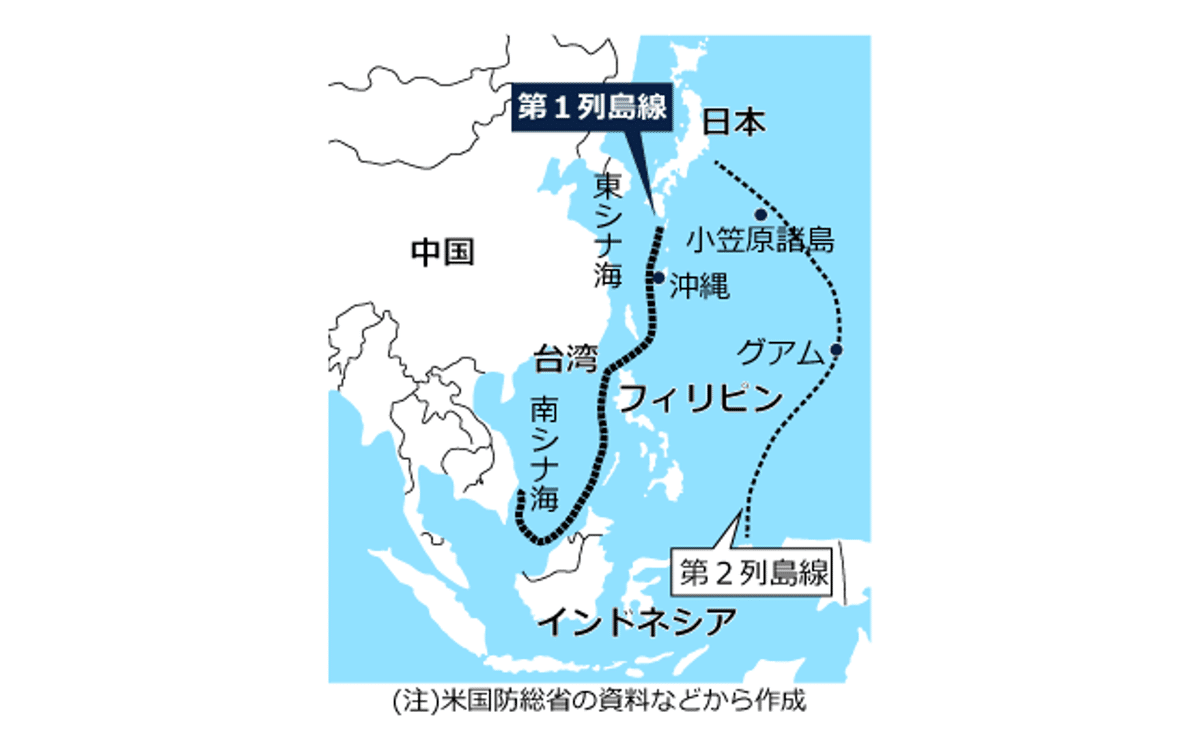

コルビーのアジアでの拒否戦略は「第一列島線から中国を出すな」という言葉に集約される。第一列島線とは、日本列島の東側から台湾島、そして南シナ海を囲むように結んだ線で、もともとは中国が設定した軍事的防衛ラインだ。

このラインの外側に中国の影響範囲が及ばないようにするために、アメリカ、日本、韓国、台湾、フィリピン、そしてオーストラリアは反覇権同盟を組んで軍事面を強化する必要がある、というのがコルビーの主張だ。

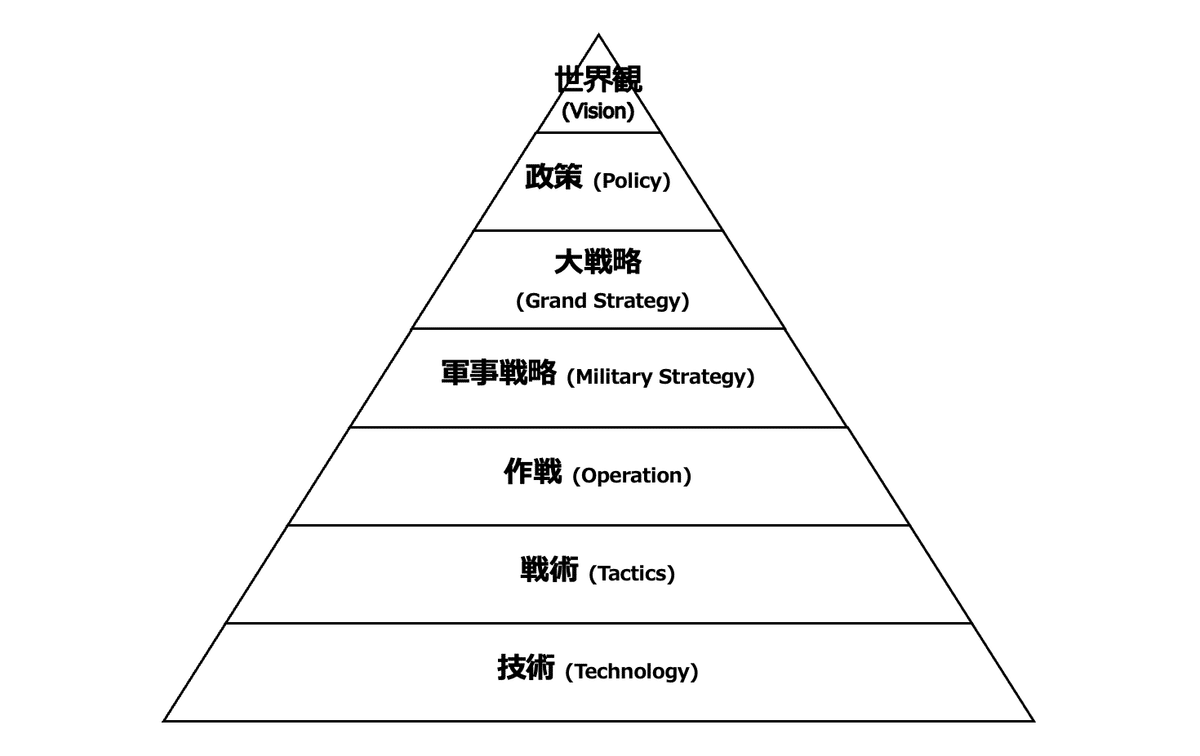

ちなみに軍事には階層がある。下の画像は本書の訳者でもある奥山真司先生が提唱している「戦略の階層」を図に起こしたものだが、コルビーがこの本で主に語っているのは、どのような方針で戦うかを決める「政策〜戦略」の部分だ。どう戦うかについては「拒否戦略が機能するなら竹槍でもいい」とまで言い切っている。

見え隠れするアメリカ・ファースト

本書を読んで最初に抱いた感想は「正しいんだろうけど心がない」だ。もちろんいうまでもなく、戦略は情緒とは正反対のところにあるので心はいらないのだろうし、中国が日本や東アジアの国々にとって脅威なのは間違いない。

間違いないのだが、あまりにも滔々と日本を前線にした防衛を主張されてしまうと「日本は、ウチ(米国)と中国の緩衝帯になってね」を懇切丁寧に解説されてる気がしてきてしまうのだ。

数字と地政学、歴史をもとに導き出されたコルビーの言説は(少なくとも素人目には)隙がない世論にみえる。アメリカがNo.1になりたいわけでもなく、中国におとなしくしていてほしいわけでもない、ただ「バランスが取れた」状態でいましょうね、という主張はとても冷静だ。

平和を希求することはある意味で政府の義務とも言えるでしょう。ところが他国があなたたち国民の核心的な利益を脅かしている場合はどうでしょうか?政府がこのような状況においてそれでも平和を求めるのであれば、それは逆に「道徳的ではない」ことになります。<中略>安全自由そして範囲を目指すために必要なのはバランスオブパワー(勢力均衡)です。

出典:アジア・ファースト P.107

ただとにかく心がないので、感情というものはすべて排除される。

例えば、韓国について書かれた章にはこのような記載がある。

ただ過去の歴史的怨恨と言う現実的にはあまり役に立たないかもしれないことに、韓国はなぜこれほど政治資産を投じる必要があるのか、そこに私の懸念があります。

出典:アジア・ファースト P.137-138

また、台湾についても「割に合わなければ撤退することが普通」とのポリシーを崩す気はない。

台湾が我々にとって重要な理由は、台湾そのものに権益があるからではなく、中国とアジアが重要だからです。

出典:アジア・ファースト P.145-146

注意しておきたいのは、コルビーはすべてにおいてハイパーリアリスト思考なだけで、アジア蔑視でこのような発言をしているわけではないということだ(多分)。彼はシンガポールで生まれ、6〜13歳までを日本で過ごしている。(本人いわく、Very Badな日本語も話すらしい。)

東アジア以外にもこのリアリスト思考はいかんなく発揮され、ウクライナは欧州に、中東はイスラエルに任せておけば良いという思考になる。それゆえに親イスラエル派との間で軋轢が起こっており、閣僚入りの正式承認が遅れているという話もある。

小泉悠先生のコメントに頷く

実は、この本を読んだきっかけはYouTube番組・ニッポンジャーナルでの小泉先生のコメントだった。

私がこの本を読んで気になったのは、彼は“力が全て”だとはっきり言っていることなんですね。すべての議論が軍事力や経済力の観点から成り立っているんです。これは間違ってないけれど、あくまでモデルに過ぎない。

例えば、中国が絶対に軍事的に敵になると決まっているわけではないし、むしろ『お互いやりたくないですよね』という関係を維持するのも戦略の一つです。それに、彼の考えには“同義”とか“信頼”の概念がない。もしアメリカがウクライナも中東も『知らん』となったら、果たして誰がアメリカについてくるのか? 逆に『もう中国と組んだ方がいいのでは』と思う国が出てきてもおかしくない。そういう視点が抜けているのが気になりましたね。出典:【完全解説】トランプ大統領就任”ウ露戦争&”対日本”について小泉悠さんと田北真樹子さんが解説してくれました | ニッポンジャーナル(YouTube)

そんなに言うほどの内容?と思って購入してみた一冊だったが、今なら意図するところが少しわかる気がする。

もちろん小泉先生はこの後で、日本の防衛力を強化する必要性についても語っている。

日本はアジア・ファーストを貫くべき

この本を読んで「アメリカがアジアを一番に考えてくれているんだからいいじゃないか」と考える人もいるかもしれない。

ただ私は、今後世界情勢が変化していき、彼の中でアジア以外のどこかが最優先になった時のことを考えてしまう。その時、アメリカはあっさりとアジアから引き上げていくだろう。

そうなると一周して戻ってくるようで悔しいが、コルビー本人も「”アメリカが守ってくれる”は幻想」と言っている通り、やはり日本も、自国でなんとかできるような防衛力を強化するしかないのだ。その方法は必ずしもアメリカの戦略に沿っている必要はない。できるなら心あるアジア・ファースト戦略を立ててほしいものである。