ディスり合いで建設的な議論はできない。忘れがちだけど大切なこと。

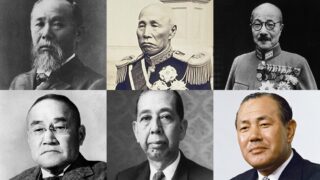

フィルターバブルという言葉がある。

SNSのアルゴリズムが発達した結果、自分にとって好ましい言動や意見のみがタイムラインに表示されるようになり、反対に耳の痛い意見や異なる意見からは遮断されるようになった。そうした閉鎖的な状態を、泡(バブル)の中にいる状態に例えた言葉だ。

現実であってもネット上であっても、自分と同じ意見を持つ人々と一緒にいるのは心地よい。私でいえば、同じスポーツチームを応援する人とは話が合うし、プーチンを熱烈に支持する人とはきっと話が合わないだろう。

この本は、一般的には右寄りとされる「軍事研究」を生業にする著者と、いわゆる「護憲派」と呼ばれる左寄りの人たちの対話イベントを収録した本である。

フィルターバブルを突きやぶる

テーマは安全保障。ものすごく単純にいうと「日本は平和憲法を維持し、軍備増強ではなく外交でほかの国々と仲良くしていくべし」というのが、護憲派の主張だ。

この意見を「ロシア、中国、北朝鮮という核保有国に囲まれている我が国でなにをお花畑なことを言ってるんだ」と鼻で笑うのは簡単だ。そうやって適当に馬鹿にして、フィルターバブルの中に戻っていけばそこで終わりだろう。それは護憲派も同じで「軍国主義の亡霊に取り憑かれたネトウヨとは話にならん」とバブル内で盛り上がる人もいるはずだ。

だが、今回護憲派の人々(正確にいうと”兵庫県九条の心ネットワーク”と”兵庫県弁護士九条の会”のみなさん)は、フィルターバブルの外の人との対話を決意した。軍事研究者である小泉悠氏を講演会に招き、ディスカッションを行うことにしたのだ。

「平和」というゴールは同じ

まえがきでも語られているように、この講演会の打診があったとき、小泉氏はかなり身構えたらしい。ただでさえ人によって意見が分かれる憲法の話だ。「荒れるかも」という懸念は無理もないだろう。

ただ、結果として対話は和やかに進み、ロシア-ウクライナ戦争の現在地から日本の安全保障、そして「核」の話まで、幅広い議論が交わされることになった。この辺りはぜひ本文を読んでほしいが、少なくとも怒号が飛び交う議論にはなっていない。(それはそれで読んでみたいが)

日本が平和でなければいけないという点では概ね一致があって、ただ、そのためのアプローチがそれぞれの信念によって大きく違う。言うなれば出口はそう大きく違っておらず、入り口に関する考え方が違っているということなんじゃないかと思うのです。ただ、お互いにどういう動機や考え方で相手がそのアプローチを選んでいるのかを、それぞれの立場の人はあんまりよく知らない。だから話し合わないといけない。

出典:小泉悠が護憲派と語り合う安全保障(小泉悠) P.45

思えば、私たちは義務教育を受けている間は、道徳の授業やら学級会やらで「話し合いの大切さ」を学ぶのに、大人になると平気で意見の合わない人たちを罵っている。それが「どこの野球チームを応援するか」のような話ならば、好きにやっててくださいという感じだが、日本国憲法や安全保障という我々日本人の運命を左右するようなことは、どちらか一方の意見を批判するのでも無視するのでもなくとことん話し合うべきなのだ。この国で平和に暮らしたいという究極的なゴールは同じなのだから。

最後のコメントに感じた課題

そんなわけで、終始和やかな雰囲気でこの本は終盤へ向かう。ただ、私がどうしても引っかかってしまったのは、主催者が最後に発した、政権批判(当時は岸田政権)とも取れる最後のひとことだった。

この発言は、色々な受け取り方ができると思った。質疑応答中の小泉氏の発言にもあったように、今の政府は必ずしも説明を尽くしているとは言えない面があるのは確かだろう。安全保障に肯定的な人なら「まあ分かるよね、必要だよね」と思うことでも「どうしてそんなことをする必要があるのか」と不満に思う人はいるはずだ。

この本を読み進めていた私は、この場にいる人は安全保障イコール日本政府の政策について理解をしたのだと思った。ただ、この対話を通して、彼らは「小泉先生の話は理解できるけど、それと政府の取り組みがけしからんのは別だ」と考えたのだと思う。

もちろんこれは私の想定が間違っていて、人間の考えはたった一回の対話では変わらない。護憲派の会に参加するような問題意識の高い人ならなおさらだろう。もっといえば、「考えが変わる」ことが正しいわけでもない。読んでいる自分の中で「護憲派」に対する苦手意識があって「小泉さんうまいこと論破してくれないかな」と考えていたから、この本一冊でめでたしめでたし、みたいなストーリーを期待してしまったのだ。そういう、自分の中にあるご都合主義にも気付かされる本だった。

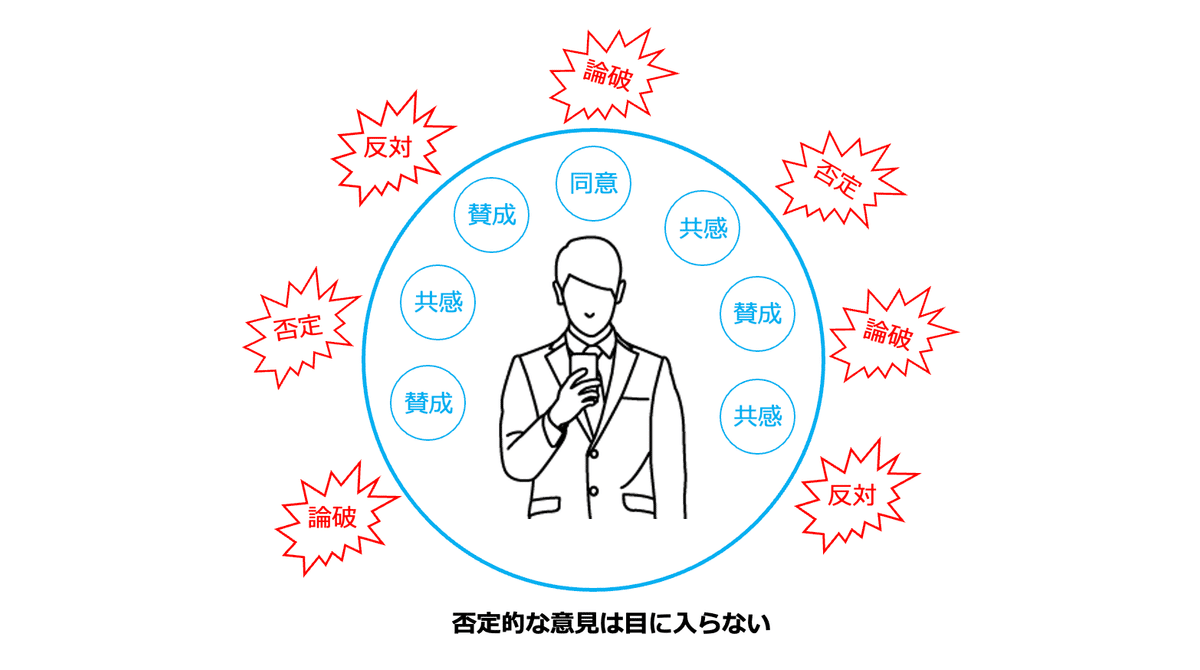

しんどくても対話を諦めない

お互いの考えを理解するのは簡単ではない。というか、キツイ。でもだからこそ、この本で小泉氏が語っているように「しんどくても対話を諦めない」ことが大切なのだろう。

ネットの世界も現実も、どこもかしこも喧嘩をしていて嫌になる。フィルターバブルの中から出ないだけならまだしも、相手のバブルを破ろうとする人も少なくない。そんな中で、冷静な対話を呼びかける言葉たちに出会えたのは幸運だった。意見の食い違いに腹が立った時には、再びこの本を開いてみたいと思う。きっとクールダウンができる気がする。